宗祠内古色古香的窗户。

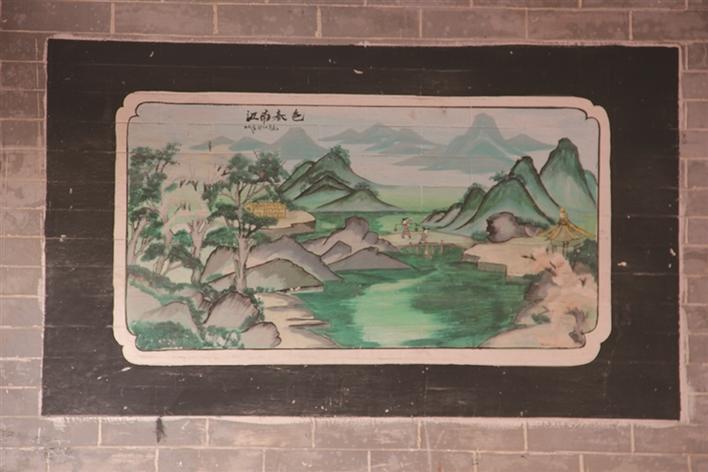

外墙上的壁画历经沧桑。

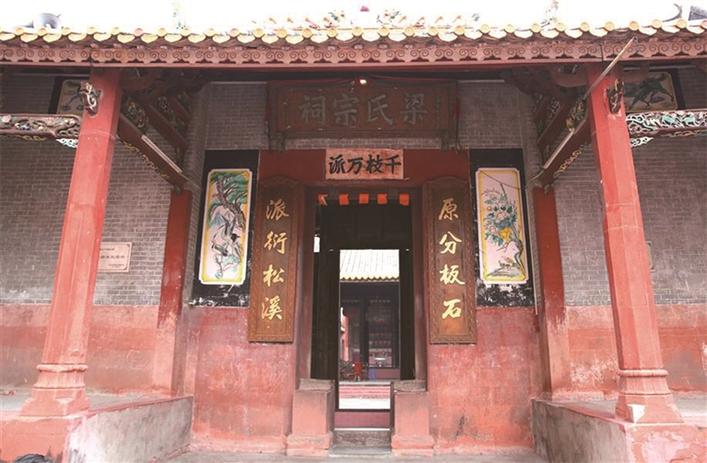

梁氏宗祠。

中厅大堂——崇桂堂。

宗祠处处透露着沧桑。

深圳侨报记者 谢青芸 通讯员 赖远美 文/图

在光明新区公明办事处李松蓢社区(旧称李松蓢村),至今仍保留着一座古老的宗祠——梁氏宗祠。与其他宗祠不同,这座宗祠不仅是当地梁氏族人缅怀先祖的重要场所,还发生了一段与抗日有关的故事。

宗祠已穿过300多年风雨

在李松蓢社区,穿过一片片民宅,眼前出现一片低矮的古典建筑——梁氏宗祠。颇具古典风貌和建筑气势的宗祠全为青砖砌筑,大道上的青石板间依旧长着青苔,锈迹斑斑的锁环、青苔满布的方砖见证了古宅的沧桑岁月。

守护宗祠的梁氏后人告诉记者,该宗祠初建于清朝中叶,距今已有300多年。其先祖梁元琮及4个儿子梁清佑、梁清祚、梁清真、梁清泰于明朝中叶(1436年前后)从东莞板石村迁来,元琮去世后,清真、清泰举家分别迁到东莞的板湖、宝安县的新陂头生活。原来同居在此的庄、叶二姓,同时迁走。随着清佑、清祚后代不断繁衍增多,村落逐渐形成。那时候,村后小山长满青松,山脚种有许多李树,山前则是大片长满荒草的低蓢地。所以,初时叫松李蓢村。为了顺口,后来才改称李松蓢村并一直沿用至今。

曾有一段抗日光辉历史

推开宗祠大门,只见宗祠为三座宫殿式建筑,前座为大门厅,中座为大厅,后座为神主堂,每座厅堂的顶梁柱为格木或石条打制。三座厅堂,前低后高,厅堂中间两个大天井,地面铺石板。中厅大堂顶上高悬“崇桂堂”匾额,四壁挂满彩画。后厅神主堂上,先祖牌位有序地敬列其上。

庄严肃穆的氛围很容易让人误以为梁氏宗祠仅仅只是一座宗祠,事实上,抗日战争时期,宗祠曾先后多次成为革命根据地。其时,游击队到李松蓢村后,梁氏宗祠成为游击队据点,分别住在大祠堂、老宗祠、朴叟公祠、映枢公厅。队部设在怀容公厅,并在此厅放置印刷机,用来印刷文件书刊。游击队在村里经常给村民上抗日政治课、文化知识教育课并开展文化娱乐活动,增强群众民族抗战意识,组织群众积极参加抗日活动。

1941年前后,游击队在这里组建农抗会、生产会、自卫队,村民梁迟顺担任农抗会、生产会会长,梁亮欢任村长,梁荫枝任文书,梁荫财任自卫队队长,队员有梁锡洪、梁如河、梁大建、梁牛根等人。村农抗会、生产会为游击队提供情报、筹集并运送粮食,宣传和组织群众抗日,自卫队配合游击队参加战斗,抬担架运送伤员。

解放战争时期,李松蓢村成为东江一支队三团的根据地。部队驻扎在村里,对公明乡的国民党政府人员开展政治攻势。

随着时代的发展,如今的李松蓢汇集来自全国各地的来深建设者,曾经发生在梁氏宗祠的故事早已成为历史,但生活在公明的梁氏后人却从来不曾忘记。

每年祭祖时,梁氏后人都会重温那段光辉历史。他们说:“这不仅是梁氏族人的荣幸,更时刻提醒着大家珍惜这来之不易的幸福生活。”

编后语

宗祠记忆亟待提炼

在深圳,一座座宗祠或是藏于热闹街区的某个偏僻小巷,或是藏于高楼背后的城中村,或是藏于某一处巍峨的客家围屋中……时至今日,这些宗祠仍作为供奉先祖、家族祭祀、嫁娶等重要活动场所,仍承载着整个家族的美好憧憬与期待。

不管金碧辉煌、高大雄伟,还是低调朴实、沧桑晦暗,每一座宗祠背后都有一部家族史,厚重而生动,或让人感慨万千,或让人感动流泪。然而,随着城市发展日新月异,路过宗祠的人越来越多,知道宗祠故事的人却越来越少。那些久远的故事渐渐被人淡忘,甚至只有家族的老者们记忆深刻。

在这里,我们的左手是一日千里的现代社会,右手是不可割舍的传统文化。小编希望有关部门能与这些宗祠的后人一同梳理背后的故事,理清家族发展脉络,提炼家族精神。同时,为深圳的传统文化添砖加瓦,并进一步提炼这座城市的精神。(欧阳)