曾鸿文

曾鸿文(前右一)与曾生(前右二)夫妇合影。

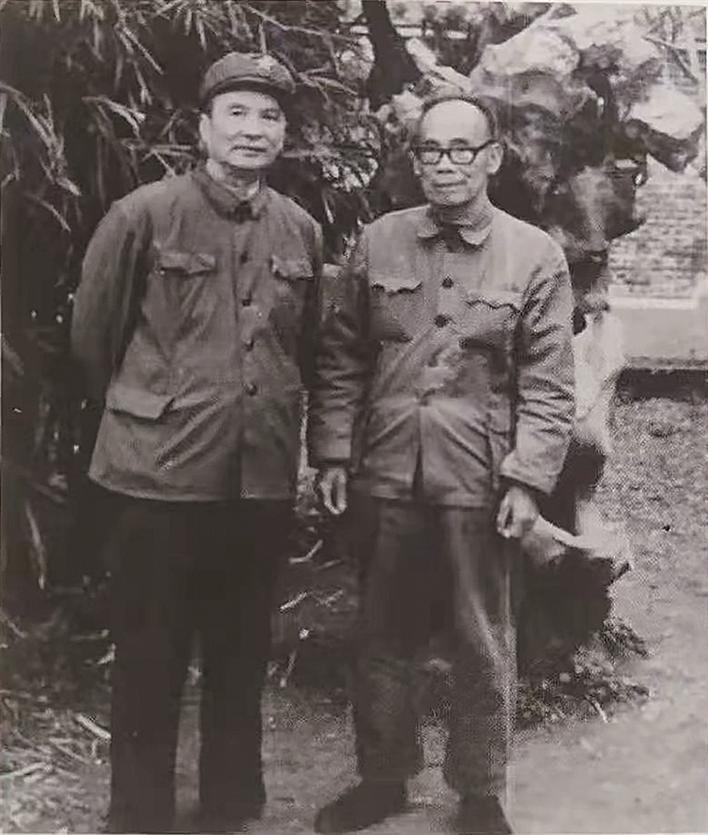

解放后,曾鸿文(右)与王作尧(左)在东莞的合影。

编者按:挖掘红色故事,传承红色基因。近年来,龙岗区退役军人事务局深入贯彻落实习近平总书记“要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事”的指示精神,长期深挖本土红色资源,深度提炼龙岗革命前辈的斗争精神,进一步完善和丰富龙岗区革命武装斗争的红色故事,切实担负起“当好党和国家红色基因库重要守护者”的职责使命。

今年来,该局对东江纵队老战士曾鸿文同志的革命事迹进行了深度探访研究,并结合龙岗革命历史脉络形成系统性的人物小传,在9月30日烈士纪念日到来之际,通过本报向大家讲述革命英雄的事迹,拨开时间迷雾、战场硝烟,忆先烈、追往昔,重温红色岁月、赓续红色血脉。

“半生戎马,功在东江,虎踞梧桐歼敌寇;一代豪雄,泽披桑梓,魂游南海赞鲲鹏。”(曾生夫妇撰联)

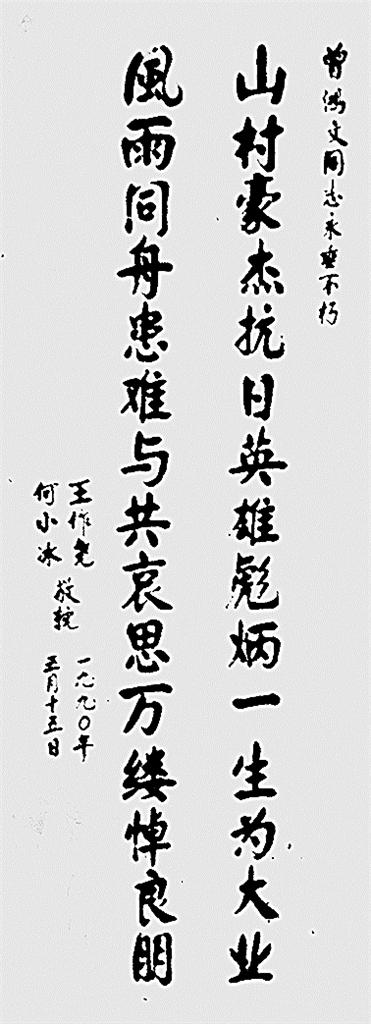

“山村豪杰,抗日英雄,彪炳一生为大业;风雨同舟,患难与共,哀思万缕悼良朋。”(王作尧夫妇撰联)

1990年5月2日,享受老红军老干部待遇的一代豪杰曾鸿文在深圳去世,享年98岁。曾生、王作尧两位老首长因身体原因,不能前来参加追悼会,特意托人送来花圈和挽联,极尽哀思之情。这两副挽联,高度评价了曾鸿文同志革命的一生、光辉的一生。

曾鸿文是东江纵队的一个传奇人物。

他是广东省宝安县布吉乡雪竹径上村人(今深圳市龙岗区坂田街道新雪社区雪竹径村),年轻时加入洪门,任新安堂堂主,追随孙中山为民主共和而奋斗,带领会众除暴安良、行侠仗义,保护一方平安。在深港两地,他的名号就是一张通行证,报上“曾大哥”的名字,打家劫舍的土匪都不敢不放行;他的名号是一杆旗,打出“曾大哥”的旗帜,四方乡邻纷纷聚集麾下。大革命时期,他带领会众,积极参加中共领导的农民运动,逐步向党的组织靠拢,接受新民主主义革命思想。

日军入侵华南以后,他加入了中国共产党,走进了人民军队。他利用自身威望和影响力,积极协助党组织组建抗日武装,广泛发动民众参加抗日队伍,动用各种人脉为部队筹集粮款和军用物资,掩护伤员和传递情报等,为建立抗日民族统一战线作出了卓越贡献。

在曾鸿文的影响和带动下,他的亲人、朋友以及乡亲,纷纷走进革命队伍,抛头颅洒热血,为民族独立、人民解放而战。他们的革命轨迹,涉足大江南北,绘成一条线,可贯穿抗日战争、解放战争、抗美援朝等热血年代;他们的革命故事,各有曲折传奇,绘成一幅画,可为波澜壮阔的中国革命历史长卷添姿增彩。

军民团结如一人,试看天下谁能敌。坚如磐石的军政军民团结,是中国共产党在不同历史时期战胜一切艰难险阻,不断从胜利走向胜利的重要法宝。曾鸿文和其亲友的革命故事,正是革命战争年代军民团结的生动写照。

曾鸿文的抗战传奇

抗日战争时期,曾鸿文多次参与中共抗日武装和地方政权的组建工作,是东宝边人民抗日游击队、阳台山区抗日自卫总队、港九大队元朗中队、宝安大队、宝安县抗日自卫总队的主要创建者和组织者,是布吉乡、宝安县第四区抗日民主政府的主要负责人。他几次在紧要关头挺身而出,带领部队转危为安,让文化名人大营救等行动取得辉煌胜利,为阳台山根据地、鸡公山游击区和港九抗日基地的建立和发展作出了卓越贡献。曾生、王作尧对他“功在东江”“抗日英雄”的评价,实至名归。

心中怀大义 武装驱倭寇

按照现有史料,曾鸿文参加抗日救亡活动,最早可追溯到1937年,卢沟桥事变爆发以后,他在香港发动港澳同胞和海外爱国华侨,捐钱捐物支持内地抗战。“甘建南同志到香港后,和曾鸿文等同志在香港新界一带开展抗日活动,经常在九龙袁鉴文同志(东莞抗日模范壮丁队的组建者之一,抗战时曾先后任中共东莞、宝安县委组织部长)的父亲袁籍家里出入。”甘建南是1939年牺牲的抗日烈士,卢沟桥事变爆发后,他到香港开了一家金银首饰店,以此为掩护,和曾鸿文等人一起从事抗日活动。袁籍家是中共地下党的一个秘密联络点,他们以做生意为名,掩护中共地下党员,为抗战筹措物资。

曾鸿文还参与了宝安县第一支中共抗日武装的组建工作。那是1937年12月,共产党员黄木芬(东宝边区抗日游击队第一大队队长,广西钦防华侨抗日游击队参谋长,革命烈士)、刘向东带领10多人,以“抗日救国教育实践社流动工作团”的名义,到乌石岩、观澜一带开展抗日救国运动,并在曾鸿文的大力支持下成立了抗敌后援会。1938年10月,日军入侵华南;12月,曾鸿文积极协助黄木芬,征集民间枪支,号召乡民报名参加抗日自卫队,在观澜、龙华地区(含坂田区域)组建了一支三四十人的抗日武装——东宝边人民抗日游击队。

1939年元旦,东宝边人民抗日游击队、东莞抗日模范壮丁队、广东民众自卫团增城第三区常备队等几支中共领导的抗日游击队,在东莞苦草洞进行整编,在200余人中挑选了120人,重新组成一支战斗队——东宝惠边人民抗日游击大队,王作尧任大队长,何与成任政训员。黄木芬则带领其他非战斗人员,组成政工队。1939年3月,东宝惠边人民抗日游击大队取得国民党部队番号,被改编为第四战区第四游击纵队直辖第二大队;政工队则被编为第四战区第四游击纵队政工队(简称“四政队”),黄木芬任队长,由中共东莞中心县委直接领导。

据黎明、黄克、陈鉴泉、邝耀水四人合写的《回忆“四政队”》一文显示,“四政队”仅存在一年时间。这一年里,“四政队”在东宝地区积极发动群众,宣传抗日救亡运动,搜集日伪军情报。其中,第一分队长黄克带着曾光(曾鸿文长子)、肖亦群、莫翘英、严志胜(平湖山厦人)等人到雪竹径,负责布吉、望天湖、岗头一带的情报搜集工作。黄克还带领曾光、曾梅(曾鸿文之弟,中共党员)等人,到布吉至李朗一带,剪掉敌人铁路上的电线,将几百斤重的电线运回雪竹径,用以架设雪竹径至观澜松园厦队部的通讯线路。

日军发动全面侵华战争以后,国共两党虽合作抗战,但国民党为了加强独裁统治,削弱共产党的影响,大肆进行反动宣传,让群众对中国共产党的抗日主张不甚了解。因此,在日军入侵华南、国军全线溃退、中共重建华南抗日武装之时,像曾鸿文这样具有爱国心、影响力的民主人士,就成为中共团结和争取的主要对象。他们的影响力和号召力,是华南抗日武装迅速组建的关键力量。

曾鸿文的威望和影响力,曾生、王作尧、林平等人在回忆录里都有言及;曾鸿文的贡献,深圳党史亦有多处记载;曾鸿文的传奇故事,至今还在家乡流传。“我们小时候,经常听老人说,曾鸿文晚上带部队进村,连狗都不敢吠。这反映了曾老前辈的威严和他与村庄的密切程度。”据东江纵队、粤赣湘边纵队后勤战线老战士刘观保的儿子刘思源介绍,在老一辈宝安人心中,曾鸿文就是神一般的存在。他熟悉这一带的每条村庄,熟悉村庄的每条道路,“他仗义疏财、伸张正义,所以赢得附近贫苦百姓的尊崇和爱戴”。

1938年12月,在黄木芬介绍下,曾鸿文加入中国共产党(抗战时布吉地区的首批党员),并在次年1月正式参加王作尧领导的东宝惠边人民抗日游击大队,任民众抗日独立大队大队长,从江湖义士蜕变为党的坚强战士。曾鸿文的人生,翻开崭新的一页。

疾风知劲草 板荡识忠诚

1940年3月,国民党重兵围剿曾生、王作尧部队。东江军委和部队领导认为国共合作已经全面破裂,作出东移海陆丰、向国统区发展的错误决策。曾鸿文留在宝安坚持战斗。东移路上,部队损兵折将,人员从出发时的700多人锐减到100余人,处境极度困难。生死攸关之际,6月初,梁鸿钧(时为东江军委书记,负责曾、王部队的军事指挥)从香港带来党中央“五·八指示”,指出曾、王部队不向敌人进攻、而向国统区行动的决策,在政治上是绝对错误的,军事上也必归失败;部队仍应回到惠阳、东莞、宝安地区,大胆抗日,不要怕和国民党顽军打摩擦仗。

根据中央指示精神,曾、王二部决定重返惠东宝敌后,创建抗日根据地。幸存的一百多人,从海丰县的鲘门,到达淡水附近的万年坑村,再经过坪山、宝龙附近的敌占区,到达碧岭交通站廖其浩家的炮楼宿营,随后又来到横岗附近的红色堡垒村——山子下(今龙岗区园山街道大康社区)。从山子下到布吉鸡公山亦是一段险途,日、伪、顽军把守着龙岗、横岗、沙湾、丹竹头、布吉、平湖、观澜等交通要道。为了确保安全,王作尧想起老朋友曾鸿文——只有他,才能将这幸存的一百多个抗日火种安全带回鸡公山。他赶紧派出警卫员何通前去联络。1940年8月,得知部队处境的曾鸿文马不停蹄,从家乡雪竹径赶到山子下,与何通一起做向导,带领队伍西返。

“1940年3月,曾、王两部东移海陆丰,我奉命留在宝安坚持地下斗争。8月,曾、王两部按照中共中央‘五·八指示’返回惠东宝前线,到达小三洲待命。我奉命在布吉的雪竹径、上下坪等地,为部队选择隐蔽休整地和筹措给养,在部队处境最困难之时建立立足点和选择召开上下坪会议的地址,为游击队返回惠东宝地区做准备。”在曾鸿文所写《初进港九》一文中可以看出,为了迎接返回的部队,曾鸿文事前做了大量工作,从立足地到开会地点,他都做了精心选择和布置。

据郑伟灵《回忆东移海陆丰》一文所述,曾鸿文从山子下将部队带到广九铁路线以后,让战士们隐藏在铁路旁的一处土堤下,他与何通先行摸到铁路上观察情况。确信未发现敌情后,曾鸿文将尖兵班分成两组,先上铁路向前后两侧推进,占领有利地形警戒掩护;何通则带领部队主力快速通过铁路。

到达鸡公山后,曾鸿文将大部分战士安排在半山腰的上下坪村隐蔽,将数十名战士带回家乡雪竹径村休整,将曾生、王作尧等领导人安排在自家炮楼住宿。据吴重龙《虎啸东江》一书所写,为了保证部队安全,曾鸿文在村子外围都布置了眼线:其弟曾煌、曾梅和自卫队员,装作在田里劳动;其子曾光、曾强、曾吉勇,装作在林间帮忙,监视四周动静;自卫队的张玉(雪竹径人,受曾鸿文影响走上革命道路,三虎队首任指导员)等五六个人,在外围担任警戒,防止国民党顽军或日伪军偷袭。“雪竹径与平日一样,看不出什么异常。附近百姓偶见三三两两陌生人来到村子,也只以为是曾鸿文的江湖朋友,或者是脚夫走亲戚的,并不在意。”

1940年9月中旬,在曾鸿文的建议下,林平在布吉上下坪主持召开了部队干部会议,传达中央“五·八指示”精神,总结部队东移受挫教训,确立了在惠东宝敌后建立抗日根据地的方针。上下坪会议以后,曾生、王作尧部队整编为广东人民抗日游击队第三、第五两个大队,分别开赴宝安、东莞敌后,创建了阳台山和大岭山抗日根据地,后来发展成为一万三千余人的东江纵队。在上下坪召开的此次会议,是东江纵队发展历程中的重大转折。上下坪,值得永远铭记。

这一次,曾鸿文为保留东江抗日火种作出了重大贡献。他广泛发动雪竹径、上下坪、杨美、南坑(均属龙岗区)等鸡公山区域的村民,帮助部队走出困境的行动,是抗战时期龙岗人民拥军支前的一次经典范例。

第五大队在阳台山站稳脚跟后,成立了阳台山区抗日自卫总队,曾鸿文担任总队长,继续利用自己的声望为部队招兵买马,号召阳台山区人民积极开展拥军活动。

阳台山根据地创建初期,第五大队面临严重的经济困难。曾鸿文建议:“我们可以打出护路的旗子,向过路商人征税。”于是,王作尧在梅林坳、水径、乌石岩等路口设立了税站,号召过往客商为抗日交税。这些处于交通要道的地段,常有土匪出没,商人常被敲诈抢劫。游击队赶跑了土匪,保护了商人利益,商人因而都积极缴纳税款。“税站”也在东江游击区广泛推广,成为部队军需的重要来源之一。

勇士安知义 智者必怀仁

1941年11月,日军开始向宝安县境内源源不断增兵,准备进攻香港。11月下旬,林平、梁鸿钧、曾生、王作尧等人在雪竹径上村曾鸿文家召开紧急会议,决定组建精干小分队,在日军进攻开始后,立即进入港九地区开辟新战场。

“1941年12月6日晚,我和钟清同志从总部出发,乘着微明的月色,经梅林坳到沙头村。当地渔民帮我们找了一只小艇,连夜把我们送到元朗。当时的元朗还是个小镇,人不太多,附近有一个乡村,叫做十八乡。过去我和钟清都在那儿活动过,那里的群众几乎没有不认识我们的,他们都称我为曾大哥,称钟清为清仔。”据曾鸿文所写《初进港九》一文记载,日军进攻香港前两日,曾鸿文带着钟清提前到了元朗,凭借声望,一夜之间拉起一支40多人的队伍。这支队伍,是中共最早在香港组建的抗日武装,1942年2月被整编为广东人民抗日游击总队港九大队元朗中队。

12月8日,日军炮击新界、占领九龙。曾鸿文带领队伍摸进英军弃守的阵地,捡到大批枪支弹药搬回元朗,并连夜派人用船运回游击队总部白石龙。此后几天,他们又收集到大批的武器、粮食、布匹和药物等,一船船地运回总部,为游击队储存了大量的军需物资。

日军占领香港初期,囿于兵力不足,只在交通要道和较大的市镇建立了据点,没有余力顾及新界的大片山区。当地的汉奸、恶霸、地痞流氓和土匪趁机为所欲为、欺压百姓。曾鸿文带领队伍,扯起“曾”字旗,惩治汉奸恶霸;广发“英雄帖”,举办“联谊会”,单手击飞鸦震慑群匪,让周边土匪从此不敢胡作非为,不敢投靠日本人。曾鸿文的队伍赢得了当地百姓的拥戴,很快在元朗站住脚。

12月下旬,曾鸿文接到新任务,负责扫清盘踞在大帽山的悍匪黄慕容,为文化名人大营救打通九龙到新界的通道。曾鸿文借助游击队第五大队短枪队、长枪排的支援,逼迫黄慕容让出地盘,控制了大帽山及附近山区,彻底打通了港九到阳台山根据地的陆上营救通道。

大营救期间,大多数人正是依托这条陆上通道,靠着“曾大哥”的名号,从香港安全撤离到了鸡公山游击区。为了防止零星土匪拦截,游击队总部专门抽调经验丰富的交通员带路,曾鸿文在险恶地段加派兄弟武装护送。“为了沿路的安全,王作尧特意请与他交情深厚的曾鸿文出山,与沿途的土匪谈判,把九龙到宝安一线打通,保住了文化界人士的安全。”多年后,王作尧的夫人何瑛回忆往事,仍对曾鸿文赞不绝口。

在文化名人大营救行动中,曾鸿文负责西线陆上通道的统一指挥。自此,他的名号传遍海内外;脱险归来的文化人,始终不能忘记一个叫做“曾大哥”的人。

策划/统筹:龙岗区退役军人事务局 文:陈建平 康爱民 颜晶 供图:曾子豪 刘思源 陈茂良 张碧瑶 王勇前