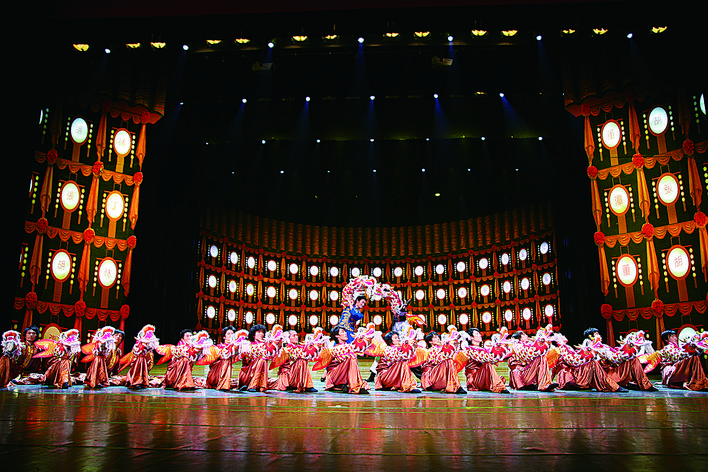

《大围屋·雪娘》演出现场。本版图片均由龙岗区文化馆供图

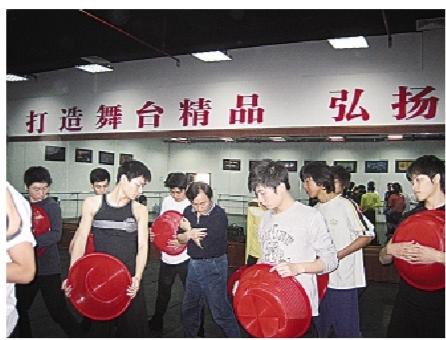

《大围屋·雪娘》排练现场。

《大围屋·雪娘》演出现场。

舞剧《大围屋·雪娘》是龙岗区委区政府为庆祝改革开放30周年、深圳经济特区成立28周年精心打造的一份文化厚礼。该剧立足深圳浓厚的客家人文基础和移民城市特色,讲述了数百年前客家人南下迁徙、艰苦创业、建设家园、世代传承的故事,是国内第一部以客家文化为主题的舞剧。自2008年首演以来,先后演出110余场,荣获广东省第十届艺术节金奖、广东省第七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖、广东省第九届鲁迅文学艺术奖等奖项。

龙岗融媒记者 尹萌

一座大围屋拔地而起,几代客家人悲欢离合。

舞剧《大围屋·雪娘》是讲述客家人千年迁徙之路的一曲悲歌。在颠沛流离的岁月里,客家人艰难求生,爱恨情仇交织上演,生离死别催人泪下。

《大围屋·雪娘》也是讲述客家人千年奋斗史的一曲赞歌。他们不畏艰辛、团结拼搏,在荒山中开辟新家园,建起气势磅礴的大围屋。

《大围屋·雪娘》又是诠释深圳精神的一则隐喻。深圳是一座移民城市,迁徙、追求、拼搏、奋斗的客家文化与深圳精神深深契合。龙岗人历时三年精心创作《大围屋·雪娘》,讴歌的是每一位敢闯敢试的奋斗者。

献礼改革开放30周年

2006年3月,深圳市委市政府召开全市文艺精品创作座谈会,要求力争在深圳经济特区建立30周年之际,创造出一批反映改革开放、体现时代精神,具有中国气派和深圳特色、思想精深、艺术精湛的精品力作。

龙岗区委区政府高度重视这项工作,计划打造一部能够代表龙岗的重磅作品。

2006年5月起,在原龙岗区文体局统筹下,区文化馆开展前期工作,包括制定工作方案、搭建创作班子、选题调研与剧本构思、剧组人员甄选与洽谈等。2007年3月,形成《龙岗区文艺精品创作情况分析报告》,提出了打造一台大型客家原创舞剧《大围屋》的构想。

龙岗是客家人的聚居地,龙岗的传统文化是客家文化。三百多年来,龙岗客家人创造出了独具特色的客家文化。改革开放以来,来自五湖四海的建设者汇聚龙岗,被称为“新客家人”,他们开拓创新的精神,与千百年来辗转迁徙到龙岗的客家人形成了跨越时空的呼应。以客家文化为主题创作文艺精品,既能够引起深圳人的强烈共鸣,也能很好地诠释和讴歌深圳精神。

客家文化反映在生产生活的各个方面,而最具代表性也最具符号意义的,要属客家围屋。在龙岗,有鹤湖新居、茂盛世居等一批具有代表性的客家围屋,为艺术创作提供了灵感和素材。为了进一步展现客家文化特色,主创人员还多次深入粤东、粤北和江西、福建的客家聚居区进行采风。

在艺术形式选取方面,主创人员认为,当时国内已有不少客家文化题材的舞台艺术,唯独缺少舞剧,若龙岗区专门创作一台客家文化主题舞剧,则可弥补这一艺术形式的空白。

经过深入研究和充分讨论,一部以客家人寻觅新家园、建设大围屋为背景,讲述客家儿女凄婉爱情、展现客家民俗特色的舞剧呼之欲出。

明星阵容锻造文艺精品

为了提高编创水平,龙岗区文化馆与深圳市群众艺术馆携手,打造了一支堪称深圳舞蹈艺术创作“梦之队”的编创团队。

该剧由谭晓洪、刘兴范、刘勇、詹晓南四位国家一级编导共同担任导演。同时,该剧编剧安荣青是国家一级编剧,作曲张大龙是国家一级作曲,舞美设计张继文是享受国务院特殊津贴的专家,在国内舞美界享有盛誉。

这套代表着深圳舞蹈界最高水准的创作班子耗时两年打磨剧本,先后易稿18次,终于创作出舞剧《大围屋》剧本,并同步推进了音乐、舞美创作。

项目前期创作成果获得深圳市有关部门的高度认可,在龙岗区委区政府大力资助的基础上,该项目还获得了深圳市宣传文化事业发展专项基金一百万元的支持。

2007年11月—12月,剧组奔赴全国各地大专院校“招兵买马”,共招聘舞蹈演员50余人,与市群众艺术馆原有的班底一起,组建了有着70余名舞蹈演员的大围屋舞剧团。

通过单剧目签约的方式,《大围屋》成功引进国内一流舞蹈演员担任男女主角。其中,女主角的扮演者殷硕是2008年北京奥运会开幕式舞蹈《丝路》中“飞天”的扮演者;男主角的扮演者曾明是中国东方歌舞团的主要舞蹈演员,曾主演《西施》等大型舞剧。

2008年2月,舞剧《大围屋》启动排演工作。四位导演采取“分工不分家”的合作方式,分头创作各幕,再进行风格的衔接整合。

该剧历时5个月排演完毕,并通过媒体开放彩排、试演等层层试炼和不断完善,在2008年5月16日举办的第四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会开幕式上首次亮相。

魅力舞台收获好评如潮

2008年8月26日,是深圳经济特区28周岁“生日”。这一天,舞剧《大围屋》在深圳市大剧院隆重上演,向改革开放30周年、深圳经济特区成立28周年献礼。

漫天飞雪中,客家人泪别故土,踏上迁徙之路。这悲凉的一幕拉开了舞剧《大围屋》的序幕。《根生了》《柱立了》《果熟了》《烛红了》《梁塌了》《灯亮了》《龙腾了》,七个篇章依次上演,将一个跌宕起伏、缠绵悱恻的故事展现在观众眼前。

孤女雪娘在逃难路上被举族南迁的林家收养,林家夫人临终前,给年幼的儿子天树和雪娘定了亲,雪娘成了林家的“等郎妹”。林家历尽艰辛寻得落脚处,日夜辛勤劳作、建设家园,雪娘将天树拉扯长大。未料,天树却与当地畲族女孩梅子情投意合、私定终身,三人在爱情与责任之间痛苦挣扎。后来,天树为国从军,梅子生下了她与天树的私生子,因难产撒手人寰,临终前托孤于雪娘。战争结束了,雪娘望眼欲穿地盼着天树归来,等来的却是代表着烈士荣誉的功名柱,原来天树早已战死沙场。雪娘忍住悲痛,用自己瘦弱的肩膀撑起林家,将天树与梅子的儿子抚育成人,让客家血脉在大围屋里生生不息。

在剧中,几代人的爱恨纠葛缠绵了二十余载,作为故事背景的围屋也断断续续地建设了二十余载。客家人开山辟壤、世代奋斗,围屋从无到有、不断壮大,在故事尾声呈现出蔚为壮观的体量,为这部动人的舞剧画下一个气势恢弘的休止符。

“看到雪娘收养梅子与天树的孩子时,我哭了,客家女人的坚强善良令人心生敬佩”“看到舞剧结尾,天树的儿子选择下南洋,像无数客家人一样再度走上追寻的道路时,我流泪了,客家人坚韧不拔的性格让人肃然起敬”……凭借跌宕起伏的剧情和美不胜收的舞台效果,《大围屋》收获好评如潮。

《大围屋》不仅讲述了一个催人泪下的故事,还用舞剧形式展现了丰富多彩、独具风情的客家民俗。天树与雪娘成亲时的“摇簸萁”,林氏葬礼上举行的“跳觋”,雪娘为梅子与天树的儿子进行的“挂灯”仪式,剧尾欢庆场合中酒香四溢的“鲤鱼龙喷酒”……这些客家人在千年迁徙中融合形成的独特民俗文化,伴随着剧情自然而然地呈现,既丰富了舞台,也诠释了客家人特有的文化情调。

不过,《大围屋》的创作者们对这些传统民俗并没有简单搬用,而是进行了创造性的运用。编导刘勇表示:“这些风俗都被充分舞蹈化了,每一处民俗的出现都与故事有着紧密关联。”

在舞美与道具设计上,椽卯结构的梁柱、写着家族姓氏的灯笼、月光笼罩的甘蔗林、鲜艳夺目的红绸带……都成为这部舞剧“大写意”的重要视觉符号,令人过目难忘。

舞剧《大围屋》一经面世就引起轰动,仅2008年就在全省巡演30余次。同时,深圳市委宣传部、市文化局邀请各方面的艺术家和民俗学者、观众代表、演出经纪人等,就《大围屋》进行研讨座谈,广泛听取意见。

“《大围屋》的故事质朴动人,蕴含着深厚的文化况味与艺术价值,全剧集中国传统文化中倡导的圆融之美、创造之美于一体。”原中国舞蹈家协会副主席李毓珊现场欣赏了《大围屋》,给予高度评价。

《大围屋》编创团队充分吸纳专家、学者和观众的意见,对舞剧角色塑造、服装设计、音乐舞美等进行了新一轮修改提升,并将该剧更名为《大围屋·雪娘》。

在2008年11月举办的广东省第十届艺术节上,《大围屋·雪娘》夺得“音乐舞蹈类一等奖”“编导一等奖”“音乐一等奖”;荣获广东省第七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖、广东省第九届鲁迅文学艺术奖等诸多奖项。

2010年上海世界博览会“深圳特别活动日”期间,《大围屋·雪娘》作为深圳原创文艺精品代表作,在上海大剧院举办专场展演,向世界各地来宾展示深圳文化魅力。

截至目前,《大围屋·雪娘》已在全国演出110余场,被誉为龙岗文艺作品的传世之作。

艺术创作彰显文化实力

艺术创作往往能显示出一座城市文化发展的进程,原创艺术精品是一座城市文化实力的综合体现。

龙岗建区以来,原创艺术佳作频出。尤其在舞蹈艺术领域,收获硕果累累。

龙岗区原创舞蹈《根情》获文化部“第十届群星奖金奖”、广东省“宣传文化精品奖”;舞蹈《客家母亲》获文化部“第十届群星奖银奖”;三人舞《背仔乐》获“全国第八届人口文化奖银奖”;少儿表演唱《看花灯》获文化部“全国第二届蒲公英奖金奖”;舞蹈《草龙舞》《走月》《小镇夜话》等多部作品获“广东省群众音乐舞蹈花会金奖”;舞蹈《渔民迎亲舞》,获“广东省民间舞蹈展演金奖”。

以大围屋舞剧团为主要班底成立的龙岗区大围屋艺术团,是龙岗区乃至深圳市文艺战线上一支艺术创作“主力军”,长期承担省、市、区各类大型文艺演出,多次代表深圳在国内外文化盛会上精彩亮相。由龙岗区大围屋艺术团创作的《竹蜻蜓》《破·立》《英雄无悔》《慢半拍》等作品收获多个国家、省、市奖项。

近年来,龙岗区举办的“粤港澳大湾区舞蹈周”,通过优秀作品展演、专家论坛等活动,搭建舞蹈艺术交流平台。在历届“舞蹈周”上,龙岗区均有重磅新作呈现。随着观赏性、学术性、创新性的连年提升,该品牌影响力不断增强。龙岗区逐渐成为粤港澳大湾区原创舞蹈艺术的集散地,持续为“人文湾区”贡献龙岗力量。

机制创新拓宽艺术创作空间

观察眼

《大围屋·雪娘》的成功离不开政府部门的悉心指导,离不开文艺工作者的倾情创作,也得益于作品创作机制的锐意创新。

该剧打破了传统剧团运作模式,没有固定编制和班底,实行创作人员委约制。编导来自不同的群众文化事业单位,演员则从全国各地应聘而来。这一创新举措,既破解了传统剧团模式下“老人出不去,新人进不来”的发展桎枯,也保障了创作班底、主要演员的整体高水准。

在这一模式下,龙岗区聚焦时代主题,以人民为中心,深入实施文化精品工程,坚持抓好重点文艺创作,一大批艺术性强、有温度、接地气的文艺精品不断涌现。

继《大围屋·雪娘》之后,龙岗大围屋艺术团原创的舞蹈先后在第八、第九届全国舞蹈比赛中获奖。

2018年,龙岗区邀请唐跃生、方石等全国一批优秀词曲作家联袂创作大型交响组歌《我们就是河流》,历经四年打磨,成为龙岗本土原创的一部“新时代交响曲”。其主打歌曲《我们中国》在2019年央视春晚中压轴亮相,斩获广东省第十一届精神文明建设“五个一工程”奖;携手青年舞蹈家谢欣打造的现代舞剧《浮流》,至今已在全国巡演23场。

值得一提的是,龙岗区宣传文化发展专项经费扶持的文艺创作项目也取得了优异成绩,歌曲《圆圆凉帽圆圆心》、戏剧小品《共“想”》、原创话剧《我曾见过你》、舞台剧《小纸龙传奇》、VR电影《小凉帽之白鹭归来》等一批优秀作品,在全国、省、市级比赛中屡创佳绩。龙岗区委宣传部联合广东广播电台精心制作三集广播连续剧《春风又绿岭南村》,由著名歌唱家张也、吕继宏联袂演绎的原创音乐《核心价值观之歌》等都引起热烈反响。

未来的龙岗,将加快建设深圳音乐学院、龙岗国际艺术中心等重大文体设施,打牢“魅力龙岗”的硬件基础;将进一步丰富高品质文化供给,提供高能效文化服务,更好满足市民群众精神文化生活新期待;高标准推进岭南书院·鹤湖书院建设,持续提升鹤湖智库系列品牌影响力,让一代又一代龙岗人烙下成长的文化印记。