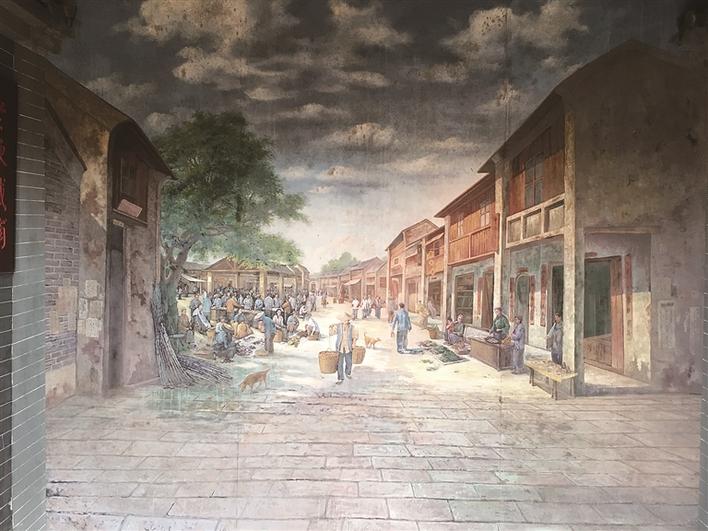

龙岗古墟:榕树头印证历史记忆 三街六巷看墟市繁华

版次:T04来源:深圳侨报 2018年07月05日

龙岗古墟(复原图)

榕树头

龙塘世居(关心 摄)

老旧的骑楼

龙岗怪楼(关心 摄)

深圳侨报记者 张鹏 聂朦/文 钟致棠/图

名片

龙岗墟是深圳历史上为数不多的几个古墟之一,最早在清朝同治九年的《归善县志》中便有相关记载,其位于惠阳、东莞、宝安三县区域内的几何中心,在一定历史时期内成为区域交通和商品交易中心。每逢墟日,周边地区的人们前来赶墟,墟市自一棵百年古榕自然四散开来,老墟的“三街六巷”中挤满了赶墟的人们,十分热闹。

游走于悠长的担水巷,唤醒了龙岗古墟人根植于心底的记忆:往来间,擦肩而过的是挑着甘甜井水的邻居,此起彼伏的叫卖声萦绕耳畔越来越近,在巷头一眼看去,尽是墟日里的繁华热闹,空气中飘来了阵阵企炉饼的香气……

榕树头的情结:

荫庇一方形成“三街六巷”

古榕依然苍翠,街巷已非当年。光阴流转,当记忆的碎片拼接后,龙岗古墟的样貌逐渐清晰:三步一巷,五步一街,墟日里的人群,墟市繁华……

站在榕树头下,一种敬畏感油然而生。

参天古榕,枝繁叶茂,就像一位从历史时空一路走来的老者,荫庇着惠阳、东莞、宝安三县的一代又一代,见证着龙岗墟曾经的繁华。榕树头下,香火生生不息,这是质朴的客家人表达自己对土地山川敬意和感恩的方式,也正是因为这份“情结”铸就了龙岗墟曾经的繁华。

清同治九年(1870年),龙岗有了明确的建制,这是龙岗历史沿革中最早的记录,以榕树头为中心原点周边自然形成墟市和此后的“三街六巷”。

“三街六巷”在一定程度上更像是后人的泛指。在老龙岗人口中,“九街十二巷”甚至“九街十八巷”均有提及。时至今日,谁都无法考证或者将这些街巷一个个对号入座,但那时墟镇的繁荣通过这些说法已有显现。

原龙岗镇文化站站长叶万片在刚参加工作时曾做过龙岗地名普查,在他心里,“圩肚街”“大新街”“担水巷”“鸡仔巷”这些充满市井味道的街巷名称正是龙岗墟曾经生活场景的映射。“这些是历史,更是客家人生活的智慧。”叶万片说。

曾经的龙岗墟“三步一巷,五步一街,灰砖青瓦,处处池塘”。在老龙岗人的脑海中会有这样一张地图:榕树头向南正对着的是圩肚巷(又称圩肚街),这里曾是龙岗墟的主街;担水、塘唇两巷分布圩肚街东西与之平行,塘唇巷因临近曾经的老鼠塘而得名,担水巷继续向南的一口水井则是这条巷名的由来;水井其实在大新街上,这是一条有名的“骑楼街”,颇具南洋特色;而后一路向北,又见榕树头,上街与下街也展现眼前,这是墟日里最热闹的街道,西北方向坐落着龙塘世居,社塘镶嵌其中,那是古墟生活用水的来源;古墟东面,横头街、瑞隆街、牛江街、新管街、吓埔巷、鸡仔巷等闾阎相望,将一栋栋房屋划割成老墟人的居住区。“三街六巷”范围并不算大,在墟镇外围如今的龙平路上,坐落着1930年修建的平冈中学和诊所等文化医疗设施。

任凭时间斗转星移,龙岗墟百年古榕依然苍翠欲滴,荫庇着一代又一代龙岗人;担水巷里,逼仄弯曲的巷道仍散发着浓浓的市井生活气息;圩肚街上,已不再有一声高过一声的叫卖,偶尔传来的汽车鸣笛声将人们拖拽回现实,但对于“老龙岗”,老墟中的一砖一瓦、一草一木皆是记忆,更是乡愁。

墟日里的繁华:

“惠东宝”三县商贸中心

与封建社会“重农轻商”的理念相悖,客家人诚信、重商的品格一定程度上造就了龙岗古墟“惠东宝”商贸中心的地位,那个物质匮乏的时代,龙岗墟日赶集是人们生活的必需。

客家人把赶集称作“投墟”,“一、四、七”是龙岗古墟时光轮转背后不变的“投墟密码”。按农历计算,每逢“一、四、七”的日子便是墟日。时至今日,穿梭于老墟街巷中,甚至向偶遇的老者提起这三个数字,都能轻易打开几十年前龙岗墟在墟日里繁华的记忆片段。

在上街与担水巷交叉口处的北面一家铺面不大的店面,曾是龙岗墟第一家百货商店。上世纪30年代末,家住杨梅岗村的赖可明就在百货商店做店员直至退休。这位年近百岁的老人慢慢举起有些发抖的手,掰着指头用一口客家乡音回味着当时的繁华:“一到墟日,百货商店里挤满了买货的人。”赖老说,相比临近的坪山、横岗等墟市,龙岗墟人气最旺,“从清晨一直持续到当天下午四五点才结束。”赖老脑海中的记忆不断在眼前闪现,仿佛又回到了彼时某个墟日。

墟日里,来自惠阳、东莞、宝安各镇的商贩带着各地生产的蔬菜、肉禽蛋来到龙岗墟交易,要想占据最好的地段和位置,得想方设法“抢占地盘”。上世纪50年代前,每当墟市7点开市前,会有人敲锣宣布一块大洋与铜钱、纸币的兑换数量,而后自由交易才正式开始。墟市自榕树头自然散布于周围的各条街巷中,其中,东面的上下两街南北平行延伸,所出售的商品也有区分:上街卖米卖粮,下街主营肉蛋畜禽,两街售卖物品种类每年对换,这是龙岗古墟自然形成的商贸规则;圩肚街上,到处摆卖的是日用百货商品,这是当时“惠东宝”人们购买日用品补给最全的地方;沿着圩肚街向南,便看到一个规模中等的市场,咸中带腥的气味充斥鼻腔,这里集结着海鲜干货一类的产品……到墟市结束前,清晨叫卖的商贩“身份”发生了变化,他们要将一些龙岗乃至周边地区的货品带回,再进行二次售卖。

如今,“担水巷19号”的门牌已经更新,在这条宽不到3米的弯曲小巷中,存放着戴明强埋藏于心底的记忆。当已到古稀之年的他再次来到自己出生成长的地方,触摸着这里的砖瓦时,心中的情结和画面也随之泛起了波澜。

上世纪60年代中期,龙岗墟日不再只是“一、四、七”,每个周末也成为墟日。每到这时,读高中的戴明强与同学们会在龙岗墟的人民广场上帮忙维护秩序。“那时的龙岗墟依然具有相当的影响力。”戴明强语气里带着骄傲。他清楚地记得,圩肚街以南人民广场的位置被围起的区域专门供自行车停放,自己和同学们负责发放停车牌,“最多的一天中,准备的1000个停车牌差点不够用。”戴明强说,那个年代,自行车是“稀有物品”,而龙岗墟市连成片停放的自行车场面更是极为壮观。

商贸繁荣的馈赠:

百年斑斓的老墟生活

解放初期的龙岗墟,自行车在大街小巷飞驰,发电厂带来了夜里温暖的灯光,下棋看戏是不可或缺的休闲娱乐。

步入暮年以来,家住龙岗社区的赖运桂老人一直保留着用短记记录生活点滴的习惯,以此对抗记忆力的衰退。正如画家张择端用一幅《清明上河图》再现了北宋汴梁城的风华绝代,从赖运桂老人这些零零散散的短记中亦可一窥几十年来龙岗古墟一带的生活变迁。

时光回到1951年,20岁的赖运桂从出生地马来西亚回到了祖籍地龙岗。在那个单车还是稀有品的年代,龙岗古墟繁荣的商贸业却直接推动了运输行业大变革——一类专门骑着单车运货的工人开始逐渐占领老墟的大街小巷。年轻的赖运桂正是靠着这个新生职业开始在老墟站稳脚跟——运一百斤货可获得一块五的收入,赖运桂干了三年。

诸如此类的事情一直贯穿了龙岗古墟200多年的发展历程。商贸的持续繁荣总是会驱动着当时的人们勇立潮头,开风气之先,并藉此获得渗透于生活各个角落的、令时人艳羡的某种荣光。同样是在1951年前后,一位在东江上跑船的钟姓老船工突然有一天厌倦了江上漂泊的生活,将船上的发电设备带回了龙岗古墟,并由此萌生了创办发电厂的想法。这个颇有些普罗米修斯盗取天火意味的故事,听起来有些荒诞不经,但在当时却有着划时代的意义。

“那时的灯泡只有15瓦,大多数人家里只装得起两只。”戴明强至今仍对那段一灯如豆的时光记忆犹新。在煤油灯仍是主流照明工具的年代,每当夜里7点至11点,方圆不过两三公里的龙岗古墟一带准时亮起一大片橘黄色灯光,微弱却安稳,粗糙但又新奇,将千家万户氤氲在一片局促而又紧实的幸福中。

历史的发展总是遵循着某种严密的内在逻辑。一如北宋市集的兴盛催生了遍布大街小巷的勾栏瓦舍、歌舞杂剧,龙岗古墟200年商贸繁荣亦馈赠给时人的日常生活以诸多斑斓而丰富的色彩。时至今日,信步于三街六巷的每一个角落,这种商业上的馈赠犹有余音——喝茶聊天成了烙进男女老少血液里的喜好,而下棋、看戏亦成为了百年来老墟一带堪称主流的休闲娱乐方式。

在紧邻榕树头的上街街口,古稀之年的老龙岗人苏耐平执拗地经营着一间有着四十多年历史的老杂货店。小店早已无生意可言,更真实的存在意义是作为老友们喝茶聊天的去处。如此执着的老店,在今天的三街六巷还有很多,以至于让人不由感慨:过去200年来一直因商贸而兴的龙岗古墟,从未像今天这样不讲商业规则。“钱赚不到几个,每天还要贴顿茶水。”可让苏耐平们乐此不疲的,是对一种过往生活方式的坚守。

榕树头的子孙:

为完成最后的告别而归来

有人为了事业而离开龙岗墟,也有人离开之后不断回来探望。其中,还有那些特地回来与榕树头诀别的人。

从某种意义上讲,榕树头渐成参天的历史也是200多年来龙岗人繁衍生息的历史。从粗壮的树干中四散开来的一条条盘根错杂的根须,一如生生不息的榕树头的子孙们,无论走得多远,始终都能追溯到同一根脉。对于成千上万从榕树头走出去的侨胞而言,那些青褐色的形同皱纹的树皮下,似乎永远包裹着一种巨大的乡土磁力,吸引着他们在垂垂暮年依旧不远万里回到这里。

“更多人回来是为了完成最后的告别。”在龙岗街道侨联工作了30多年的李天来,近十年来见证了侨胞返乡的热潮。这些大多集中于上世纪五六十年代走出去的侨胞如今都已入暮年,他们用尽生命中的最后一点余光与气力,似是为了完成某个不得不完成的使命,每一次归来都怀揣着诀别的悲怆,每一个人都无比清楚地意识到,“这个年纪,多看一眼可能都是最后一眼”——谁都明白,又彼此心照不宣。

2012年夏天,时年86岁的美国华侨江兰英最后一次踏上龙岗的土地。从小生活过的祖屋依旧静默地伫立在亭亭如盖的老榕树旁;儿时曾无数次玩耍打闹过的街巷仍可在物换星移间依稀辨得当年模样;而那栋在上街的尽头矗立了四十余年的怪楼,仍旧和它的主人——那位温姓港籍商人一样,留下的只有愈发神秘的传说。江兰英,这位自上世纪70年代便离开故里的老人,尽管在其后的几十年间也时有归来,在仰头凝视老榕树百年葳蕤的那一刻却也依旧免不了老泪纵横。“我可能再也不会回来了。”被一旁陪同的李天来记下来的这句话,成了她对老榕树最后的告白。

与文艺作品中常见的诀离故土的人总会在临别的最后一刻带走故乡的一捧泥土,试图以此抓住对故里的最后一缕依恋不同的是,最后一次离开时的江兰英什么也没有带走——祖祖辈辈居住过的老屋以一个象征性的价格卖予了亲戚,而房内仍称高档的家私物件也一并成了附赠品——似是以这种近乎决绝的方式与故乡作了最后的告别。乡愁诗人洛夫在他那首著名的《边界望乡》中写道:“故国的泥土伸手可及,但我抓回来的仍是一掌冷雾。”或许只有经历过类似心境的人才能明白:在人世间一切盛大的告别面前,没有什么实物是可资寄慰的。