五味美好 做一个生活家

版次:C03来源:深圳侨报 2018年08月02日

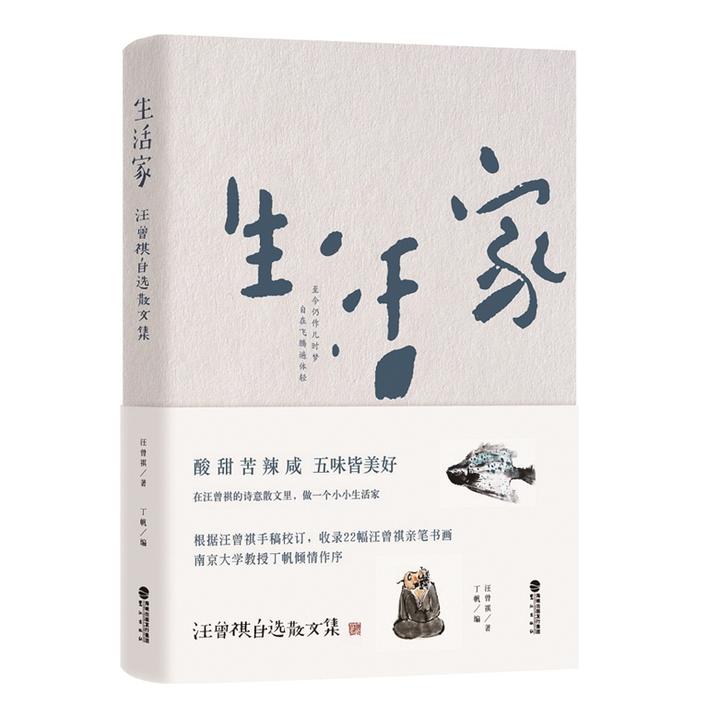

《生活家:汪曾祺自选散文集》 作者:汪曾祺 出版社:鹭江出版社

汪曾祺作为京派小说的巨擘,却被称作“中国最后一个士大夫”,这指的是他散文和画作的互融造诣,其文,以一颗敏利之心为基,犹如风俗画;其画,寥寥数笔,意蕴无穷。然而,我认为所指远不止于此,还有一种“做一个生活家”的姿态。

“生活,是很好玩的。”《生活家:汪曾祺自选散文集》中的二十余篇游记和美食散文都紧紧围绕汪曾祺的这句名言展开。编辑时去尽雕饰,无章无辑,亦无碍。开篇作《我的家乡》,“耳目之所接,无非是水”。母土高邮的地理环境养就了汪曾祺,冲恬之风隐于作品中,而看船、打鱼、赏霞等童趣,至暮年回忆,仍饶有兴味。

游记分三块,第一块写西南边陲,如《觅我游踪五十年》《滇游新记》,对第二故乡之情跃然于纸上。以《南山塔松》为例,于六百字间描绘出优美深邃的塔松林,没有任何意图,只为共享眼前这景幕,“塔松带来了湿润,带来了一片雨意。树是雨。南山之胜处为杨树沟、菊花台,皆未往”,遐想无尽;最为知名的属《昆明的雨》,“雨”这种特定氛围在某种程度上可看作一种思念,汪曾祺心心念念的就是雨季时的仙人掌、牛肝菌、缅桂花等。第二块写鲁闽浙等地,《泰山片石》抒怀汪曾祺对泰山文化的独特见解;《初识楠溪江》中,嘉陵江、漓江和九曲溪先后污染,汪曾祺呼吁保护楠溪江,“为了全国人民的眼睛”,流露出对大自然的拳拳呵护之意。第三块的两篇都写香港,“香港多高楼,无大树”,开门简短,却似一股无形强劲压将过来。这两篇有个共同的主题,引原话——“为什么居住在高度现代化的城市的人需要度假?”

汪曾祺美食家的身份更是众所周知。他不但具备饮食品位,品前人未能鉴别之味,还能亲自烹调宴客。各大菜系,如数家珍,在《四方食事》《宋朝人的吃喝》《五味》中尽展饮食文化。作为一名纯文学作家,汪曾祺的作品并非深奥难懂,大有返璞之意,充满趣味,浸透闲适,于轻描淡写中,潜蛰无限意蕴,实为雅俗共赏。他也十分推崇家常酒食,把《韭菜花》《萝卜》《豆腐》等平凡之菜肴也给写得活灵活现。美食组散文围绕各地风物展开,洋溢着浓郁的民间文化,引人入胜。关于写家乡菜的《故乡的食物》和《故乡的野菜》就更见功力了。

分明是稀松平常之事,一经汪曾祺的视角解读,便如存画境,深得其中的乐趣。我何止一次深思?掩卷之余,渐渐明白,原是他拥有一颗生活家的心。重述“生活家”定义,从不消沉,无机心,少俗虑,对万物皆有情,兴致盎然,体察细致,偶尔透露出几分俏皮和幽默。于末者,诚如在《家常酒菜》中说:“一要有点新意,二要省钱,三要省事。”无非如此。

《苦瓜是瓜吗?》有一组吃苦瓜的对话,耐人寻味。同乡说:“乖乖!真苦啊!——这个东西能吃?为什么要吃这种东西?”汪曾祺说:“酸甜苦辣咸,苦也是五味之一。”同乡说:“不错!”人生五味,皆美好。

生活家是一种境界,当下尤为重要。《湘行二记》中,游桃花源(多为后人所设),并不一定就是陶渊明笔下的“桃花源”,可这先有《桃花源记》,然后有桃花源,不得不说是个天大的讽刺。汪曾祺在《香港的高楼和北京的大树》中也记:“半山有树。山顶有树。只是似乎没有人注意这些树,欣赏这些树。树被人忽略了。”同被忽略的还有无数稍作停滞即可见的小景,许是真的太忙碌了,甚为憾。汪曾祺常叨唠:“活着多好呀。”确实,活着才是一切的开端,才能品尝人生五味,而五味皆是味,皆存美好。 (阿迟邦崖)