驰骋东江 英勇杀敌

——抗战时期龙岗区域的武装斗争

版次:T08来源:深圳侨报 2020年09月30日

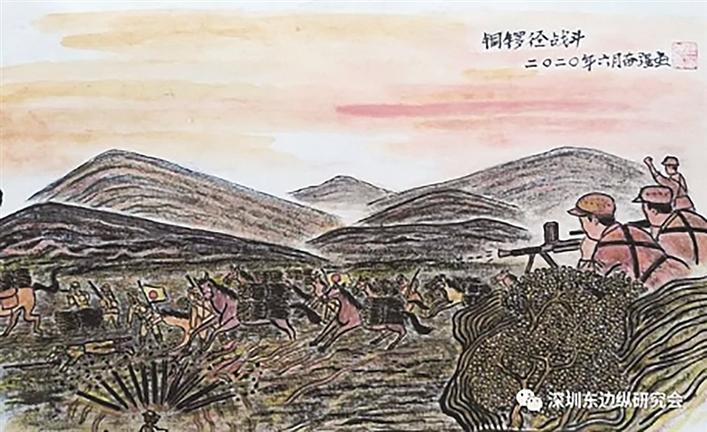

老革命后代手绘的伏击战漫画。

老革命后代手绘的战斗漫画。

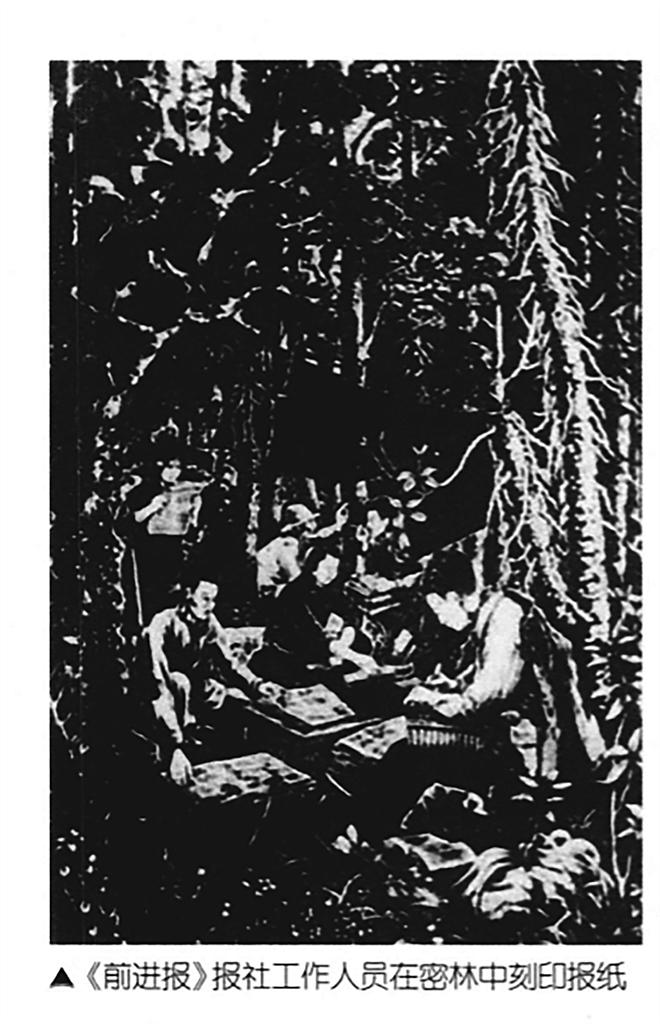

报社工作人员在密林中刻印报纸。

龙岗融媒记者 刘尚丽

胜利的旌旗,浸透着先辈的鲜血;壮丽的山河,书写着英雄的诗篇。

龙岗,从铜锣径伏击战到锄奸战,从八仙岭首次遭遇日军“立体战斗”到营救战,“无处不战、无时不战”。龙岗,涌现了一批抗日救国、不怕流血牺牲的志士仁人,也出现了一个个英勇无畏的抗日团体:抗日自卫队、文森队、联防大会、广东人民抗日游击队第五大队、抗日妇女会、车衣组、民运工作队、武工队、飞鹰队……在抗战史上写下了浓墨重彩的一笔。

丰富多样的战斗形式

伏击战 铜锣径伏击战取得军事、政治双胜利

横岗吉溪村附近,有一条横岗镇通往碧岭村的山谷,叫铜锣径。78年前,惠阳大队曾在这附近打过伏击,获得胜利。

1942年5月14日凌晨,游击队早饭后上山干活,9时20分,惠阳大队副大队长高健用望远镜发现日军马队从碧岭方向来,70多人。高健分析,日军应该是从碧岭抢劫后赶回横岗大队部。

高健派人通知大队长彭沃,并果断命令射击,林文虎小队掩护钟生小队插到公路上阻止日军逃跑,一时间日军鬼哭狼嚎、人仰马翻。期间我方3名战士冲上去缴获机枪,被暗处的日军击中,不幸牺牲。中途,我军短枪队队长叶维儒从碧岭赶来支援。

此战日军战死15人,伤20余人,毙敌战马31匹。我军牺牲3人,受伤5人,并把缴获的战马送到国民党顽军总部,嘲讽顽军。高健认为这次胜利,是大队成立之初在军事上和政治上都取得的胜利,打得日军不敢肆无忌惮,并反击了国民党的无耻言论。

伏击战是一种常见的战斗形式,如鸡心石伏击战、凤凰山伏击战等,往往能以少胜多,打出声势。

遭遇战 八仙岭上首次遭遇日军“立体战斗”

在龙岗墟不远处的八仙岭,一直是兵家必争之地。龙岗墟周边不仅有日伪军驻扎,圳埔岭村、龙岗镇一带还有国民党杂牌军。其中肖天来部一个大队约80人,1944年秋,东江纵队调集兵力,决定围歼他。某晚7点,主力发起进攻,战斗至翌日凌晨三四点仍未攻克。这时,进犯惠阳淡水的日军近500人由沙湾墟经横岗到达龙岗墟,刚进入墟门,就遭我军警戒小分队阻击,日军从右翼登八仙岭与我军交战。

战斗持续到下午两点左右,日军又从龙岗南面和西面向八仙岭发动猛烈冲锋,还派两架飞机在低空扫射。这是我军首次和敌人进行立体战斗,敌机威胁导致不少战士牺牲。到下午三点多,在国民党顽军和配套飞机的日伪军多面进攻压力下,我军转移到八仙岭最高处,踞守制高点死战,日军才停止冲锋撤回了龙岗大新街,战斗结束。此次战斗日军伤亡20多人。我军牺牲6人,伤3人。

舆论战 办报抢占舆论高地

1940年,共产党员李征返回深圳,在布吉缸瓦园做民运工作(今坂田街道光雅园居民小组)。因李征在马来西亚办过《工友报》,王作尧请他负责办《新百姓报》,报社设在新围仔村(今坂田街道岗头社区新围仔居民小组)比较隐蔽的祠堂。该报是《前进报》的前身。

开始的时候,每星期出一期,每期仅200份。从第三期开始,改为八开版纸,每期出报四版,第三期300份,到第四期,就印了400份。利用部队交通总站作为总发行站,各单位、各连队、各抗日民主乡政府为发行对象,边沿区、大后方各个税站发售给客商。《新百姓报》能及时送到根据地各阶层人士和农民群众手中,又能发行到沦陷区和大后方去,以打破日、伪、顽军的新闻封锁,扩大抗日宣传。

1941年7月,第三大队《大家团结》和第五大队《新百姓报》两报合并,仍叫《新百姓报》。从1942年1月起,近百个获救的文化精英在挨近报社旁的草寮里停歇,编辑们和邹韬奋、戈宝权、胡绳、沈志远、刘清杨、沈兹九等住在一起两个多月,还多次请他们作报告。

从1941年3月创刊至当年底,《新百姓报》共出版16期,1942年1月接受邹韬奋的建议改名为《东江民报》,邹韬奋题写报名,茅盾为副刊写了“民声”之名。之后,《东江民报》改名为《前进报》。

物资争夺战 没枪没炮“敌人造”充盈物资壮队伍

从新界抢运回英军和伪军丢弃的枪支弹药、药品、生活用品等物资,运回岗头村黄泥垄山里;在广九线平湖林村,针对日军“物资收集班”进行打击;我们的队伍靠不断争夺战略物资成长壮大。

1941年香港沦陷时,“新界”雇佣军四散逃命,所有物资沿路丢弃或挖洞掩埋。曾鸿文(原布吉乡负责人)率领武工队紧跟敌后进入元朗地区,看到英军阵地上日军未来得及收拾的大量物资,便冒死组织抢运,把8挺机枪,几十支步枪和一批弹药运回根据地。一连几天,他们突破日军封锁,把物资一船一船地运回去。因物资较多,岗头村党员和群众协助挖山洞接收物资,还安排了九龙的一家被服厂转移到该村。

1944年2月,“飞鹰队”在地方党组织及群众支援下,针对驻平湖林村一线大肆抢掠乡民物资的敌军“物资收集班”,开展重点盯梢打击行动,在保护群众物资的同时,进一步充实了我军当时匮乏的军用物资。

锄奸战 磨刀霍霍锄汉奸 挖掉日军“耳目”

战争期间,各种叛徒让人咬牙切齿,部队组建锄奸小组铲除汉奸。据查证,我军先后铲除了陈白玉、“肥仔林”“白鼻寿”“黄狗仔”刘庆等多个叛徒、汉奸。

1942年4月,国民党反动派向布吉乡岗头村发起进攻,陈白玉叛变革命,成了国民党布吉乡伪乡长。岗头村成立了锄奸小组,1943年农历正月初二,组长陈德和进入伪乡公所击毙了陈白玉。事后,游击队将对联“白纸吊丧家,叛徒焉能归正寝;玉匪行死运,忠臣除害为乡帮”贴到陈白玉家的大门口。

1944年8月,东江纵队第一支队组成除奸小队专门铲除平湖的日军密探,尤其是沾满烈士鲜血的刘庆。刘庆因心虚行踪不定,根据和他打过多次交道、并被收为“马仔”的刘连科(我军卧底)报告,刘庆要见他安排任务,刘连科以不能公开与刘庆见面为由,两人便相约到平湖墟与红朱岭之间的南庙附近见面。除奸小队伺机行动,现场击毙了刘庆。刘庆被击毙的消息让平湖群众拍手称快。

破袭战 日寇战败剖腹自尽 自制“定时炸弹”炸飞日寇

平湖上木古村和布吉甘坑村的自卫队等联合破坏铁路,拔除铁路据点,给予日军重创,日寇军官剖腹自尽,我军还自制“定时炸弹”炸飞日寇。

1941年夏,我军自卫队到广九铁路的早塘路段、禾沙坑把敌人的通讯电缆全部挖掉,把铁轨和枕木搬掉,中断敌人的交通和通讯联络。当年10月,伪军向甘坑、上木古出击,自卫队从上木古村出发迎战,歼敌1个中队,缴获轻机枪2挺、步枪30多支,并拔除了伪军在广九铁路上的一个据点。

1944年1月21日,由宝安大队派往路东一支30多人的队伍支援自卫队,一起在平湖击毙击伤敌伪10余人,救下险遭毒气迫害的虾公潭村民。2月组建起了东江纵队独立第三中队,代号“飞鹰队”。“飞鹰队”在清溪和平湖之间活动,破坏日军修复铁路的计划,5月8日上午与日军加藤大队展开激战,毙伤日军50多人,下午在第五大队的支援下再次毙伤日军近百人,日军逃回樟木头后,加藤大队长和10多人剖腹自尽。

“飞鹰队”队长何通还自行研制定时炸弹,用手表作定时器,用饼干盒装TNT炸药。1944年9月20日下午,何通派人化装成修路民工,将定时炸弹带到日军据点,午夜23时30分,定时炸弹准时炸响,我军乘机进攻,歼灭日寇一个班,毙敌9人,缴获步枪7支,歪把子机枪1挺。

众多抗日团体聚力出击

抗日自卫队和妇女会

龙岗各地的抗日自卫队,是中国共产党在敌后动员和组织农民投入抗战的主要形式之一。

1937年10月,在党支部的领导下,平湖山厦人民在抗日自卫队的基础上,组织成立了抗日壮丁常备队和妇女救国会,山厦几乎全村的中青年男女都分别参加了这两个组织。

平湖上古木村也在1941年2月建立了抗日自卫队和抗日妇女会,动员群众实行“坚壁清野”,在文化名人歇脚上古木时,出动帮助挑行李。

广东人民抗日游击队第五大队

1940年9月中旬,布吉乡上下坪会议决定抛弃国民党第四战区给予王作尧部的“第二大队”番号,改为广东人民抗日游击队第五大队,第五大队当时只有30人组成的1支短枪队和1支长枪队。至1941年5月,第五大队已发展到300多人,成为名符其实的大队,担负着保卫和发展羊台山抗日根据地的重责,成为深莞惠地区一个主要武装力量。

联防大会、民运工作队、文森队、车衣组

在1941年4月的一个夜晚,宝安游击区联防办事处在杨美村背后的大山窝召开各乡村抗日自卫队联防大会,当晚上千人就有了一个约定:发现敌人出动,以吹响螺为号,以便通知近邻,使各村准备打击敌人,“联防大会”成为一种抗战机制。

东江纵队惠阳大队在龙岗、横岗、坪地组织了民运工作队,民运工作队在龙岗负责破坏布吉公路,扰乱日寇侵扰计划。布吉乡岗头村陈德霖的家成为了地下党和民运干部的联络点和堡垒户,带领家人在岗头村挖了5个地洞,为地下党和部队储存了大批武器和战略物资。

东江地区还活跃着爱国华侨抗日救国的群众性组织——东江华侨回乡服务团(简称“东团”),龙岗爱国华侨官文森(现龙城街道盛平社区人)组织的“文森队”便是其中之一。战争期间,官文森联络吉隆坡的广大爱国侨领,发动华侨捐款捐物,支持中国共产党。

1942年,抗日游击队在平湖上木古村梁马带的家办了一个车衣组,“港漂”返乡参加车衣组,为游击队员缝补衣服,打造了游击队最早的“军需”部门。

特写

“文化大营救”的重要先锋队

1941年12月25日,港督正式宣布向日军投降,香港落入日本侵略军之手。此前,广东人民抗日游击队确定:在敌人开始进攻港九时,立即派出一支精干的部队进入“新界”,开辟一个新的敌后战场,并随即确定了进入港九的路线和人选,即:第三大队由刘黑仔等带领,渡海进入西贡;第五大队由黄高扬、曾鸿文(原布吉乡负责人)、林冲(短枪队队长)等率领短枪队插入沙头角、元朗一带建立据点。日军开始进攻香港时,第三大队和第五大队的武工队按照事先的安排,陆续插进“新界”。

在日军进攻香港的12月8日,林冲带领十五六人奉命插进“新界”。12月9日晚上,曾鸿文挑选了钟清为助手出发,经梅林坳、沙头村,去到深圳河边,向当地渔民借了一条小艇渡过深圳河,黎明前进入元朗地区。他们抵达后,挨家挨户地向群众宣传,曾鸿文很快就组织起一支40多人的队伍。这支队伍的具体任务,一是打击敌伪汉奸,发展敌后武装;二是收集英军遗弃的武器物资,迅速运回根据地去;三是准备帮助香港、九龙方面的同志疏散到安全的地方,最为人熟知的就是省港文化大营救。

九龙、香港相继陷落后,日本侵略军立即封锁香港与九龙之间的交通,实行宵禁,分区分段地搜查抗日分子,限令文化界人士前往“大日本报道部”或“地方行政部”报到,否则“格杀勿论”。一个名叫禾久田幸助的日本文化特务,竟然在香港各电影院打出幻灯片,点名“请”梅兰芳、蔡楚生、司徒慧敏等五人到半岛酒店“会面”。困在港九地区的文化界人士和爱国民主人士随时都有被逮捕、被杀害的危险。

港战一结束,廖承志即传达党中央和周恩来的紧急指示,研究部署营救工作,由于香港粮食和燃料供应困难,日军要疏散大批居民返回内地,这是进行营救的极好时机。尹林平、张文彬与曾生、王作尧等共同研究,决心不惜任何代价,不怕困难,不怕牺牲,坚决完成任务。

爱国商人廖安祥与尹林平派去的李健行等偷渡海峡,往返联系,利用黎明前的黑暗,护送一批批文化界人士和爱国民主人士突破敌人的海上封锁线,偷渡到九龙上岸。从九龙市区分东西两条路线到惠阳或宝安游击根据地去,其中东线为水陆兼程,上级指示组建护航小队,肖华奎(龙岗高桥村人)任队长。西线队伍从元朗十八乡渡过深圳河入梅林坳,到白石龙游击队根据地,护送的武装部队由曾鸿文指挥,林冲、高平生领导的武工队参加护送。

1942年元旦,紧张的营救工作开始。其中1月10日,邹韬奋、茅盾等一行二三十人从香港突破封锁线来到九龙市区,第二天早上,交通员找到“白皮红心”的乡长办妥了证明,顺利渡过深圳河经西线再转路东转往根据地。营救工作持续到六七月,日本特务机关在报上登出启事,点名“请”茅盾、邹韬奋等文化界人士出来参加“共建大东亚共荣圈”时,早已是人去楼空。

曾鸿文始终指挥西线营救工作,打通了交通线,为“秘密大营救”立下大功,当时在布吉乡的杨美村、雪竹径村、水径村等村后的树林中搭茅寮,办起了“山寮招待所”,把营救回来的人士分散安置下来。

茅盾评价“文化大营救”为“抗战以来、简直可以说是有史以来最伟大的抢救工作”。