与香港隔河相伴的罗湖社区:

见证深港的发展与融合

版次:Q16来源:深圳侨报 2021年03月08日

白天的罗湖社区闹中有序。

罗湖社区的袁氏宗祠。

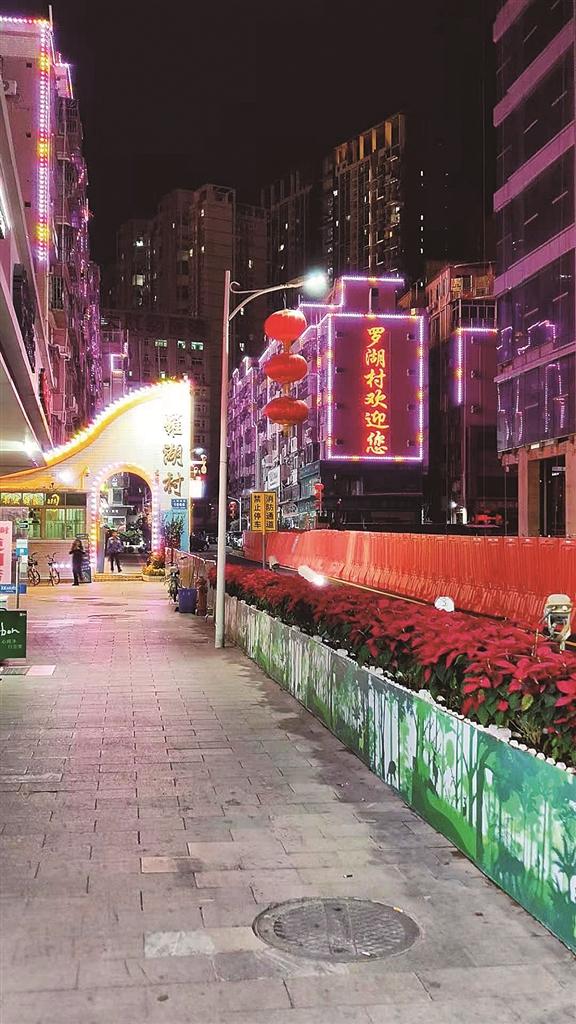

夜晚的罗湖社区霓虹璀璨。

位于罗湖社区的深港澳青年创新创业基地为深港青年提供多种服务。

深圳侨报记者 谢青芸 文/图

弯弯曲曲的深圳河旁,坐落着一个有着600多年历史的村庄——罗湖区南湖街道罗湖社区(旧称“罗湖村”),它与南面的香港新界隔河相望,拥有连接香港和内地的“第一口岸”和深圳最重要的火车站,曾是成千上万的来深建设者和港澳同胞踏入深圳的第一步,更见证了深港的发展与融合。

600多年历史 始有今日罗湖社区

“你从远古走来,六百载春秋开村立基;东方之珠隔河相伴,你是国门下的小村庄;曾记得大岭一声炮响,你用勤劳的双手,敢叫日月换新天……”在这首由罗湖汝南实业股份有限公司董事会集体创作、本地居民传唱的《罗湖村之歌》当中,简单的歌词完整地阐述了罗湖社区的历史与现状。

罗湖汝南实业股份有限公司前董事长袁焕平告诉记者,罗湖袁氏发源于河南汝南(今河南省驻马店市汝南县),后一路迁至江西,从广东韶关入粤。大约1000多年前,来到东莞的温塘村定居。在后来的历史岁月里,袁氏宗亲开始逐步向深圳开枝散叶,除了在罗湖,大鹏亦有袁氏族人定居。来到深圳河边的罗湖山下定居的袁氏大约始于600多年前。由于发于汝南,故罗湖袁氏族人皆以“汝南”为郡望及堂号,以示不忘祖居之地。就连村集体经济改制后成立股份公司,他们也不忘在命名时加上“汝南”二字,即人们熟知的“罗湖汝南实业股份有限公司”。

关于罗湖社区的名称,罗湖村村史记载,罗湖村因地势低洼,又与罗溪沟通,湖塘众多,以水为财,寓意广罗多方资财。不过,罗湖社区坊间还有一个说法,罗湖自古有“五水归湖”的说法,据说一下大雨,莲塘河、沙湾河、洪湖、银湖和香港上水的水一齐汇流到这里,水深齐腰,如一大湖,雨停天晴后,湖水又很快泄走,人们戏称是“箩筐装湖水”,故名罗湖。

跨过深圳河去香港耕“自己的地”

漫长的建村历史不仅让罗湖社区的居民不断开枝散叶,更与对岸的香港水乳交融。

今年70岁的袁焕平介绍,目前居住在罗湖社区的袁氏乡亲有400多人,而在香港居住的袁氏乡亲有1000多人,河对岸的香港新界还有罗湖社区600多亩土地。袁焕平依然记得,改革开放前,在他幼年时期,父亲每天早上都会牵着耕牛,带着盒饭,凭借《过境耕作登记册》和《深圳市过境耕作证》,跨过深圳河去对岸的香港种稻谷、种菜和养鱼。“早上去,晚上回,回来的时候还会带上猪食或柴火,我们需要去耕作口帮忙接。”

作为连接内地与香港的最早口岸的所在地,小时候的袁焕平经常看见从内地不同省市开来的火车将新鲜的水果和蔬菜源源不断地送往香港,“这些装满水果和蔬菜的火车抵达罗湖火车站以后,就在大转盘这里掉头,再开往香港。”

作为连接内地与香港的最早口岸的所在地,改革开放以后,罗湖社区借助着得天独厚的地理优势,率先吸引了外资企业投资。曾任罗湖区社区居委会主任的袁莲英透露,深圳最早开办的海鲜酒楼和三星级酒店——京湖酒店就诞生于罗湖社区。当时的京湖酒店有10层楼高,罗湖村以京湖酒店土地结构作为投资主体,香港合作方负责投资1200万港元作为购置大厦所需的一切设备以及大厦的酒楼、商场、餐厅的一切装修,“就连餐厅的食材都是从香港采购的”。

罗湖社区成为港籍人士来深发展的首选

伴随着改革开放的迅速发展,深港两地的交流合作进入了一个新阶段,一河之隔、一桥相连的罗湖社区成为港人来深工作生活的首选。

走在罗湖社区,港式茶餐厅遍布大街小巷,热闹的街头随处可以遇见说着粤语的港籍人士。上世纪50年代赴港发展的罗湖社区原居民袁灿坤在2000年回到罗湖社区生活,他告诉记者,改革开放不仅让深圳的经济迅速发展,政务服务、文化交流、生活服务、就业创业等精准服务,也让港人感受到宜居宜业宜游的城区魅力。“我在深圳坐地铁、公交都是免费,去景区旅游也是免费,新冠肺炎疫情期间,罗湖汝南实业股份有限公司和社区还为我们送上防疫用品。我们这些港人在罗湖社区处处都能感受到‘家’的温暖”。

富裕起来的罗湖社区人更是始终不忘乡情乡谊,成立了袁氏境外宗亲会、香港深圳南湖同乡会,在罗湖村活动中心6楼开辟了占地面积1500平方米场地设立乡情文化基地,每年还积极组织在港乡亲回深制作传统糕点、参观袁机美术馆,举办袁氏姐妹爱国爱乡联谊活动、重阳祭祖、共庆新春、共划龙舟等系列活动。袁莲英介绍,社区成立的“袁氏姐妹联谊会”,每年都会邀请境外的袁氏姐妹返乡举办制作茶果等传统美食活动,“这些来自家乡的美味,带给大家满满爱的回忆和浓浓的乡情。”

文化沟通、语言、饮食、生活方式上的相似性更让罗湖社区吸引一大批港澳青年来这里创新创业。早在上世纪90年代,从美国纽约大学工商管理专业毕业后的佳宁娜集团控股有限公司董事局副主席马鸿铭婉拒了多家美国大企业的挽留,追随父亲来到深圳发展,马鸿铭坦言,“我在香港和深圳工作生活,已把这两个地方视为自己的家,建立了很深的感情。”在努力经营自身事业的同时,马鸿铭积极为深港交流合作献计出力,作为粤港澳大湾区青年之家联盟主席,在他的推动下,粤港澳大湾区青年之家联盟还研发了便民智能服务平台“TAKE TAKE”,着力解决两地居民因文化差异等因素造成的工作、生活中的诸多不便。展望未来,马鸿铭表示,“随着粤港澳大湾区建设的推进,深港合作必将更加深化。”