解码高质量发展“南岭村样本”

如何从“鸭屎围”到“中国第一村”

版次:A04来源:深圳侨报 2022年09月29日

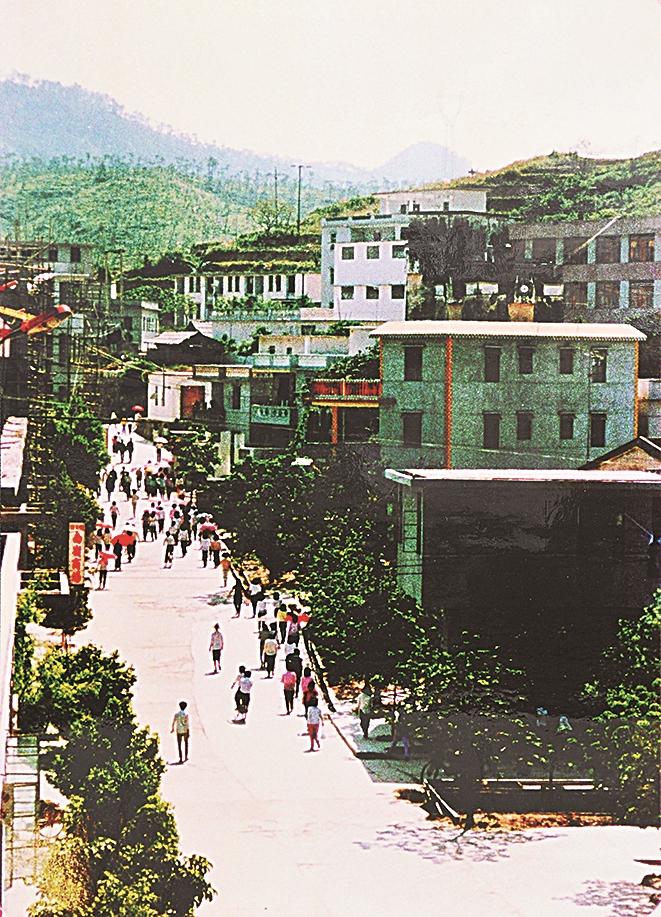

南岭村旧貌。

如今的南岭村社区旧貌焕新颜。本版图片均为龙岗融媒资料图

龙岗融媒记者 杜和平

漫步于南湾街道南岭村社区,这里一片繁华的景象格外吸引人。如果要为这方人气满满的街区定位一个“中心”,南岭村人会毫不犹豫地指向南岭村社区党群服务中心。这里,是深圳最大、功能最齐的社区党群服务中心,面向群众提供63项政务服务、43项便民服务;这里,是全市“四史”学习教育基地,其致富思源馆内以照片、实物等形式,叙述曾经落后贫困的村庄如何在中国共产党领导下走上富裕发展之路,成为“全国文明社区”。而南岭村,更是世人眼中的传奇,是深圳乃至全国改革开放的一个奇迹……

改革开放前,南湾街道南岭村只是一个有百余户居民的贫困村,因为道路坑洼泥泞,环境脏乱,被当地人称为“鸭屎围”。40多年后,沧桑巨变。从人均年收入仅100元、集体资产不足7000元的“鸭屎围”,发展到集体资产超过35亿元的全国文明社区,成为深圳改革开放和创新发展的生动缩影。

由“鸭屎围”嬗变改革开放示范村

改革开放前,这里的村民以耕种为主。当时的南岭村房屋破旧、道路坑洼泥泞,吃粮靠返销,生活靠救济,贫困的生活迫使不少村民外逃到香港谋生。

40多年前,改革开放的春风吹拂深圳。时任南岭村第一生产队队长的张伟基瞅准机会,利用村里闲置土地,通过“内联外引”的方式引进深圳最早一批内联企业。为吸引并留住香港商人,张伟基每天在港商居住的宾馆“盯点”,邀请他们到村里考察、到村里投资办厂。但由于村里环境差,很多企业老板来到南岭村后又扭头就走。

“我一定要争口气,为南岭村村民争口气。”张伟基胆大细心,以个人名义担保向银行贷款170万元,自建厂房,同时下大力气整治村容村貌、修好第一条水泥路,彻底摘掉“鸭屎围”这顶帽子。

成如容易却艰辛。在南岭村,“43万元的故事”家喻户晓。今年已70高龄的张守芬是南岭村第一任妇女主任,1983年,在南岭村由四个生产队合并成一个行政村之前,她和张伟基同属第一生产队。“给到第一生产队的43万元征地款,在当时是一个天文数字!”张守芬说,按照家里的劳动力来分,张伟基家分的应该是最多的,但老书记坚持把这笔钱用来建厂房,为南岭村日后的发展奠定了基础。

随着崭新厂房拔地而起,电子、玩具、钟表外资企业相继落户。至1992年,南岭村建成4个工业区,实现了农业经济向工业经济的“跨栏跑”。在后来的发展中,南岭村又先后投入10多亿元兴建厂房和配套设施,大量引进外商投资、民营经济,目前社区有各类工厂、企业数百家。

如今,敢闯敢试的南岭村发展到集体资产超过35亿元,人均分红超17万元的全国文明社区。

由“房东经济”迈向“创业经济”

2001年,27岁的张育彪当选为南岭村党总支书记,正式“接棒”。张育彪与父亲张伟基一样,身体里同样流淌着敢闯敢试、改革创新的血液。从“房东经济”向“股权投资”转型,风险可想而知。在一次村民大会上,张育彪立下誓言,“如果三年转型不成功,我就辞职”。为此,他特意去北京中关村学习经验,走访深圳诸多科创园区。

2007年,南岭村全资建设五星级的南岭村求水山酒店,每年收入增长10%以上;通过腾笼换鸟,将原来4家来料加工企业旧厂房改造成“中国丝绸文化产业创意园”,后获评国家文化产业示范基地。

2016年起,南岭村探索涉足高科技产业的创业投资,向科技要未来,向创新要效益。

“我们要从过去种田、‘种’房子,转变为‘种’高科技公司。”现任南岭村社区党委书记张育彪说,在深圳乃至全国产业结构优化调整、追求高质量发展的时代背景下,南岭村必须紧跟创新驱动步伐,为社区集体经济蹚出一条新路。

组建全省第一家社区经济创投平台、成立深圳集体经济的首只科技产业投资基金,投资高端制造、人工智能、生物医药、新能源、5G等战略性新兴产业的创业企业;打造面向科技型中小企业、集聚创新创业资源的科技创业园区;改造旧工业园区,建成集孵化、办公、展览、创意体验等多功能于一体的1983创意小镇……

从人工智能创业企业深知未来,到激光雷达提供商欢创科技,再到高端装备制造企业劲鑫科技,南岭村已拥有两个专业投资机构、一个生物医药加速器,投资孵化生物制药、人工智能、高端装备等领域的10多家初创企业,短短几年间,有的天使投资项目估值实现了几十倍增长。2022年4月,全球创新药研发企业——海创药业成功登陆上交所科创板,成为南岭村坚持创业投资6年来,收获的第一家上市公司。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。如今,南岭村的创新发展蓝图,正在一步步成为现实。

从物质“富口袋”转向文化“富脑袋”

在求水山下,南岭村社区党群服务中心被评定为深圳市“四史”学习教育基地。位于党群服务中心四楼的致富思源展览馆,以照片、实物展示了南岭村的发展历程,真实地反映了改革开放以来南岭村的巨变。

“南岭村的故事,是中国共产党领导下农村巨变的缩影。”南岭村社区党委副书记谢慧平说。

仓廪实而知礼节。富起来的南岭村坚持做到两个文明一起抓,两手都要硬。提出“不仅要富口袋,更要富脑袋”,要求干部群众过好“思想关、文化关、劳动关”。开办夜校,奖励大学生,先后捐建20所学校;在寸土寸金的今天,南岭村还保留20亩水稻田作为青少年劳动教育基地,每年暑假,家长都会领着孩子到水稻田里插秧劳动,忆苦思甜。

南岭村时刻牢记富不忘本,饮水思源,先富帮后富。截至目前,南岭村以各种方式支援国防事业、部队建设,先后向革命老区、贫困地区和灾区捐款9000多万元。

从破解群众“心头事”到打造基层治理样本

作为一个农村城市化的“村改居”社区,如今的南岭村4平方公里面积上常住人口逾10万人,这既为社区发展带来了活力,也给如何激发居民主动参与社区治理带来难题。

为打通服务居民“最后一公里”,2010年,南岭村社区建成全市最大、功能齐全的社区党群服务中心,室内面积达8000平方米、户外广场达6000平方米,面向群众提供63项政务服务、43项便民服务,同时推动智慧社区建设,新建自助服务站,24小时为居民提供101项自助服务。

为带动居民参与基层社会治理,南岭村社区的另一个重要发力点就是解决群众的“急愁难”。成立“家和万事兴”“都挺好”等志愿调解队,坚持以党建引领,调解社区内的物业、邻里、家庭、婚姻、亲子等纠纷,将社区矛盾化解在萌芽状态。2021年1月,南岭村社区获评“全国民主法治示范社区”。

此外,该社区党委以服务居民为出发点,构建“党支部+”的联动治理服务体系,使基层党支部成为社区党员联系和服务群众的纽带。

2019年初,中山大学人类学博士史维来到南岭村社区开展田野调查。两年多的调研经历,让史维深深爱上了这个与众不同的“城中村”。“我不走了!”2021年初,留在南岭村社区的史维当选为社区居委委员。她笑称自己是南岭“新居民”。

张育彪表示,未来的南岭村将继续发扬改革开放精神,以时不我待的紧迫感,对标民生幸福新标杆,建设幸福宜居的现代化新型社区。