在这里,读懂爱国爱教的深圳故事

版次:Q11来源:深圳侨报 2024年10月14日

展厅现场。

天主教传入中国的历史。

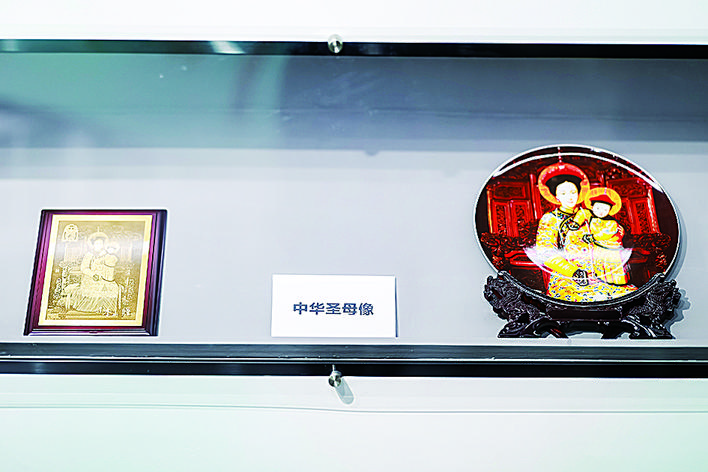

中华圣母像。

深圳侨报记者 谢青芸 通讯员 林雨洵 文/图

近日,深圳市天主教中国化展厅在天主教宝安堂揭牌。全新打造的展厅是深圳系统推进我国宗教中国化“深圳实践”的又一创新亮点,通过实物、文字和图片等全面立体地展示天主教在中国这片古老土地上如何与中华文化相融合,以及我国天主教中国化“深圳实践”的丰硕成果。

打造展示我国宗教中国化成果的重要窗口

深圳原隶属于广东省宝安县(又称保安或新安),早在1860年,深圳就有天主教传入,此后传教士的足迹遍及原新安县各个村落。深圳经济特区成立后,深圳市天主教爱国会和深圳市天主教教务委员会先后成立,福田、南山、宝安、龙岗等多地建立天主教堂,深圳天主教会充分挖掘优秀传统文化的丰富内涵,推动新时代宗教中国化不断向纵深发展,不断创新我国宗教中国化实践。

“教堂不仅是讲经的地方,还是传播中华优秀传统文化、讲好中国宗教故事的窗口和平台。”深圳市天主教爱国会主席林国忠表示,党的十八大以来,习近平总书记在不同场合,就“坚持我国宗教的中国化方向”作出一系列重要讲话。深圳市天主教中国化展厅全面立体地展示天主教中国化的发展历程及主要成果,特别是在党的十八大以来深圳天主教推进宗教中国化进程中取得的实践成果,助推我国宗教中国化入脑入心,使广大天主教界人士和信教群众,与党同心、与国同行,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

处处可见中国化元素

深圳市天主教中国化展厅分为“天主教在中国的发展历程”“天主教中国化探索历程”“红色基因的精神与传承”“深圳天主教历史及中国化实践”四个篇章。步入展厅,浓厚的历史气息扑面而来,一件件历史文物、一幅幅珍贵照片、一本本泛黄书籍,散发出浓郁的中国传统文化韵味与气息,向人们形象深刻地展示着天主教中国化的进程。

在建筑风格上,各种各样的中式风格教堂不断涌现,1855年由法国传教士创建的西藏盐井天主堂极具藏族风格;云南大理天主堂既有西方的浪漫格调,又有白族传统民居建筑风格;始建于1932年的广东韶关天主教婴德堂是一座中西合璧的教堂,颇具岭南风格。在服饰上,教会神职人员因地制宜地设计具有本地特色的服装,一组组照片显示,1905年在中国的外国传教士穿上长衫马褂;晚清时期,神父行礼时头戴祭巾,这是神职人员在中国的弥撒中佩戴的特定帽饰。在艺术风格上,以慈禧太后体态服装像为原样式画入圣母像,圣母下垂的左手抬起来抱着耶稣,耶稣足着中国高低云鞋,端立于圣母衣襟上;《浪子喻图》的故事出自《新约》路加福音耶稣亲讲的“浪子回头”比喻,以中国人物、服饰通过连环画的形式呈现。

爱国主义是中华民族的光荣传统和崇高美德,中国天主教会秉承爱国优良传统,始终把爱国爱教运用于信仰里、实践于行动中。在展厅的“红色基因的精神与传承”篇章中,白石龙教堂——中国文化名人大营救纪念馆赫然在列。位于龙华区白石龙老村的中国文化名人大营救纪念馆原为天主堂,抗战时期,天主堂成为广东抗日游击队的指挥部和办事处,并在此召开了“白石龙会议”。1942年初,天主堂作为接待中转站和住宿地,接待和转移了邹韬奋、茅盾等文化名人。

“深圳实践”创新成果集中亮相

党的十八大以来,深圳市天主教“两会”通过抓好爱国主义教育、文化传承、友好往来、社会服务和组织建设,稳步推进天主教中国化走深走实。

在“深圳天主教历史及中国化实践”篇章,从举办我国宗教中国化主题音乐会、推进绿美宗教活动场所建设,到成立宗教中国化书画院,一个个创新成果集中亮相,让公众更加深入了解深圳天主教界推进我国宗教中国化“深圳实践”的成果。

历史是最好的教科书。展厅开放不久,便吸引许多观众尤其是宗教界人士前来“打卡”。大家纷纷表示,通过生动的文字和图片,不仅了解到天主教传入中国后如何不断地自我调适,主动顺应时代潮流,适应社会发展的历程,更收获深圳天主教界扎实推进我国宗教中国化的有益经验。将充分调动各方面积极性,讲好我国宗教中国化的深圳故事,不断激发宗教中国化工作创新活力,持续推动我国宗教中国化在鹏城大地落地生根。